踏入莞工校园,仿若踏入一段充满奇幻与挑战的旅程。雾霜风雨,四季更迭,每一季都奏响着独特的旋律,见证着我的成长与蜕变。

九月的雾

在成长的求学轨迹中,从小学至高中,每一次升学的开学时刻,大多如时钟般精准地落在每年的九月份,且通常而言,其中 90%的情形都会是 9 月 1 号这个标志性的日子。然而,我的大学开学之旅却稍有不同,时间定格在 2013 年的 9 月,虽仍处于这个充满新起点气息的月份,却既不是众人熟知的 1 号,也非 2 号。记忆如同烙印,清晰地铭刻着 4 号前往学校报到的场景,而 7 号则正式奏响了大学生活的序曲。

说来也怪,仿佛开学季与雨水有着某种神秘的约定,每到这个时候,总是雨水纷纷。那一天,我怀揣着对大学生活的憧憬与些许紧张,初次踏上东莞这片土地,姐姐陪伴在旁,一同前往学校。在莞城校区的校门口,我撑着伞,仰起头,“东莞理工学院”那几个醒目的大字瞬间映入眼帘,镌刻进心底,而周围的其他景象却在雨水的朦胧中变得有些模糊不清。我拉着行李箱,姐姐背着书包,一同走进校园。我们沿着校园的道路前行,走过人才之星,最后抵达四号楼大厅。当我们停下脚步时,才惊觉两人的鞋子和后背都已被雨水浸湿了不少。幸运的是,热情的师兄师姐如同校园里的温暖阳光,及时出现并给予帮助,让我顺利且迅速地完成了注册流程,找到了属于自己的宿舍。就这样,在雨水的洗礼下,我的大学生活缓缓拉开了帷幕。与此同时,我的初中、高中同学们也纷纷在不同的城市、不同的学校开启了各自的大学新征程,而我,独自一人在东莞,在东莞理工学院,即将书写属于自己的故事。

初见“人才之星”(摄于2013年9月)

大学伊始的第一个月,传说中的魔鬼军训并未如期而至,原来是我们这一届恰逢冬训安排。于是,在适应了一周的大学生活节奏后,我们便投入到了大学版的早读、晚修以及上下课模式中。细细想来,这种学习模式与以往的读书学习相比,除了没有老师时刻在旁监督、同一门课连续上两节,以及上课教室和座位都不固定之外,在本质上并无太大差异。依旧是一班、两班或者更多班级的同学汇聚在教室里,聆听老师的授课,课后认真完成作业,课前做好预习准备,然后周期性地迎来测验与考试。然而,这样的大学生活起初还是让我心生失落之感,因为它与我心中所想象的大学学习模式存在不小的差距。我开始陷入一种迷茫的状态,如同置身于九月清晨那弥漫的大雾之中,前方的道路变得模糊不清,不知该何去何从。但是,我并未被这种迷茫所吓倒,内心深处的一股力量支撑着我,让我按照自己预先设定好的节奏,坚定地向前迈进。

迷雾下的莞工(摄于2013年9月)

我最初就读的专业是高分子材料与工程,归属化学与环境工程学院。班级里大约有 40 名同学,班主任由辅导员兼任,此外还有一位助班帮助我们熟悉大学生活。我在这个班级度过了一个充实的学期,期间积极参与班级事务,通过竞选成功当选为班级的宣传委员,为班级的组织宣传工作以及整体建设贡献了自己的一份力量。这一学期里,我与同学们相处得十分融洽,尤其是与同住在 9 - 803 宿舍的三位舍友,结下了深厚的情谊。作为宿舍舍长,我带领大家踊跃参加学校举办的各类比赛,在宿舍节能环保比赛、宿舍美化大赛等赛事中都取得了不错的成绩。这些经历让我们深切感受到其中的意义,也收获了满满的成长与回忆。当然,我与班级上的其他同学也一同参与了众多丰富多彩的活动和比赛,辩论赛上的唇枪舌战、团日活动中的团结协作、心理剧表演时的情感共鸣以及运动会上的拼搏奋进,每一段经历都如同一颗璀璨的明珠,镶嵌在那段时光里。可以说,那段时间是我大学中最为精彩、最富有活力的一段时期。

在大学生活中,除了日常的上课学习以及积极参与班级活动之外,我还与许多志同道合的同学一起,投身于学校的各类组织和社团。遵循内心深处的兴趣指引,我毅然选择加入了书法协会和集邮协会。然而,后续的发展却呈现出截然不同的态势。彼时的集邮协会,宛如一个徒有其表的“空壳”,会长缺乏积极作为,会员们也大多无所事事,毫无活力可言;而书法协会则充满生机与活力,在那里,我有幸结识了数位功底深厚的会员,他们犹如良师益友,让我学习到了许多关于书法的专业知识和技巧。我加入的校级组织是东莞大学生报社,最初在新闻部担任干事,凭借着自身的努力与不断学习,在大二时成功转为责任编辑。回想起刚加入报社的时候,我们这群初出茅庐的“莞煲里的孩子”,在师兄师姐眼中就如同鲜嫩的小鲜肉一般,充满了无限的可能性。经过一系列系统的培训、充满挑战的素质拓展以及深入的再培训,我们如同破茧成蝶般,从懵懂的“入门”新手逐渐成长为业务“精通”的校园媒体人。也正是从那时起,我的新闻采集能力以及文案撰写能力在不断的实践与学习中得到了逐步的磨砺与提升,为我打开了一扇通往全新领域的大门,让我在大学的舞台上能够绽放出别样的光彩。

校学生会拓展培训活动(摄于2013年10月)

十二月的霜

南方的季节更迭有着独特的节奏,夏天与秋天仿佛被时光拉长,每年总要历经数次入冬失败的波折,才会真正迎来那久违的寒冷。于校园时光之中,我独爱冬日的那份寒冷,它虽冷峻却不猛烈,使人清醒而不致萎靡。若是能添上些许寒霜点缀,那便更添几分诗意,恰是我心中理想的冬天模样。尽管在早年或者其他地区,霜往往在秋天便已现身,然而此地的霜,却只在冬日降临。

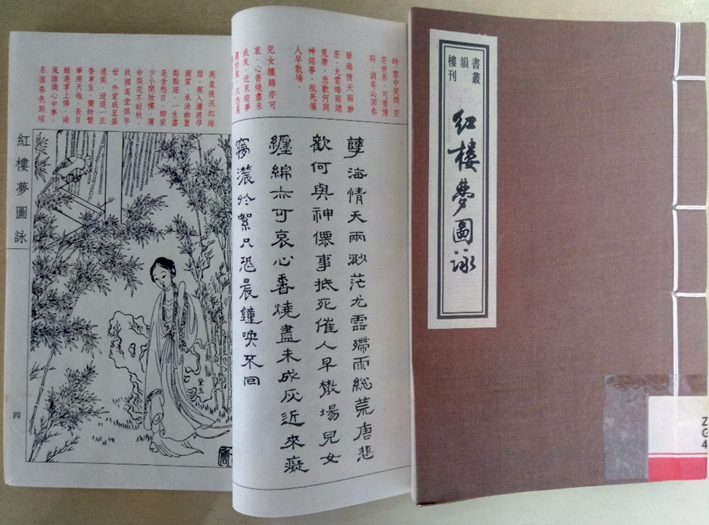

在学校的日子里,课程有时虽安排得颇为紧凑,但课余时间也还算充裕。我最是钟情于将这些闲暇时光用于阅读,而图书馆自然成为了我最常驻足之地。阅读之时,我深深着迷于“围炉夜话”那般的意境,那是一种独属于冬日的宁静喧嚣。每至寒冬,我总会前往图书馆抱回许多书籍来细细研读,无论是文学佳作、自然科学论著,还是哲学沉思、历史典籍,亦或是艺术鉴赏、经济分析之类的书籍,只要一眼瞥见便心生翻阅之念,我便会毫不犹豫地从那高高矗立、排列紧密的书架上取下,借回宿舍。而后或快速浏览,捕捉大意;或精读品味,深入钻研;或悠然慢读,享受时光;或放声诵读,感受韵律。各种阅读方式皆有趣味,也让我收获颇丰。

莞工图书馆借阅书籍之一(摄于2016年12月)

也是不知何时起,我对喝茶产生了浓厚兴趣,后来还购置了一套紫砂功夫茶具置于宿舍。尤其在冬日夜晚,我热衷于邀上两三好友,一同烧水、沏茶、品茗。正如诗句“寒夜客来茶当酒,竹炉汤沸火初红”所描绘的那般,温热的茶水驱散了冬夜的寒冷,满室弥漫的茶香为略显阴郁的季节注入了鲜活灵动的韵味。

而当双手皆得空闲之时,我便会悉心整理宿舍桌案,铺上一块毛毡,再展开宣纸或毛边纸,润好毛笔、调好墨汁,最后沏上一壶西湖龙井或安溪铁观音。一边挥毫泼墨,一边品茗赏味,任由墨香与茶香交融,我的内心也随之迅速归于宁静。凝视着墨色线条在洁白纸面上肆意舞动,我的思绪仿若飘然而入其中,好似与古人倾心交谈,又仿佛置身于深山之中默默静思,心中竟涌起“一生为墨客,几世作茶仙”的憧憬。

十二月份,在大学的时光里有着特殊意义,它是每学年上学期的期末,也被赋予了“考试月”这一别名。顾名思义,该学期的众多课程都会集中于这个月进行考试(除个别特殊课程外)。因而,无论学生们平日是否认真对待学业,每至此时,都必然全身心投入复习。每个人都怀揣着各自的努力缘由与目标,成绩在及格边缘徘徊的学生,极力避免在毕业之路上遭遇“挂科”这一阻碍;而成绩优异者,则期望获取更高分数,为后续申请奖学金或评优增添砝码。平日里我多坐在教室前排,认真聆听授课、详实记录笔记,故而“临时抱佛脚”之举于我而言并不适用。此时的我依旧按照自己的节奏与计划,有条不紊地展开学习,所以每次考试皆能取得令自己满意的成绩,专业排名亦能逐学期攀升——这与我中学时期的状况截然不同。

莞工考场一角(摄于2013年12月)

学期结束后的寒假,倘若没有项目实训或其他耗时之事,我总会约上几位好友踏上旅途。大学期间,我有幸抓住两个寒假的机会出游。首次前往河北与北京,尽情游历了帝都的各处胜景,归来后撰写了一篇《三人之行,北国游》游记,还荣登学校报社的《松湖韵》杂志;第二次则奔赴西安与敦煌,古都的厚重底蕴与世界文化遗产的璀璨光辉令我心驰神往,亦让我不禁感慨万千。

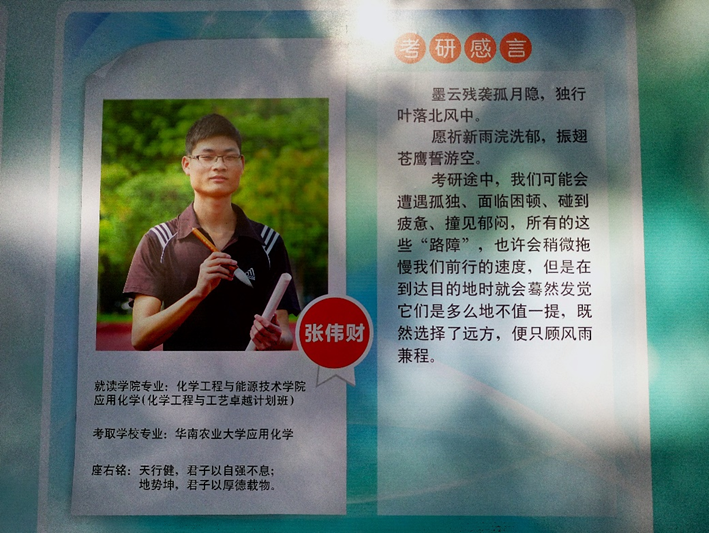

2016 年的 12 月,堪称大学时光中最难忘的月份,因为我与班上十多位同学一同参加了 2017 年研究生入学考试初试。然而,最终因准备不够充分,我的分数未能触及理想中中山大学的分数线,不过有幸被华南农业大学录取。其间,有遗憾,亦有欣喜,这段经历成为我大学生涯中浓墨重彩的一笔,也见证了我在追梦路上的坚持与成长。

化能学院考研墙(摄于2017年10月)

三月的风

阳春三月,宛如大自然奏响的柔板乐章,细雨如丝,静静洒落莞工校园,仿若春使唤醒沉睡万物。雨歇,微风似灵动仙子,轻拂过树梢,枝叶随之婀娜摇曳,宛如苏醒的舞者翩然起舞。漫步其间,仿若置身梦幻之境。远处绿树成荫,繁茂枝叶于微风里沙沙低语,似与风默契对话,满是悠然韵味;近处绿草如茵,繁花肆意铺展,红的明艳似火,粉的娇柔若霞,白的素雅如雪,在风中摇曳生姿、热闹非常。景致相融,绘就绝美画卷,叫人沉醉流连,不舍这瞬美景。

2014 年 3 月,那是大一第二学期的起始之际,校园里弥漫着新学期的蓬勃朝气。我满怀期待又略带紧张地迎来了一次改变命运轨迹的契机——卓越班候选人选拔。经过一番努力与拼搏,我成功地通过了这一关卡,顺利转入了后来的班级——应用化学(化学工程与工艺卓越计划班)。当我告别原先的高材 1 班时,心中五味杂陈,既有对过往同学情谊和熟悉环境的不舍与怀念,那是一段充满欢笑与汗水的时光记忆;又有对未来未知旅程的憧憬与期待。虽然这份不舍如淡淡的阴影笼罩着内心,但理智告诉我,这是我大学之中具有决定性意义的转折点。时光流转至今,我愈发坚定地认识到,当时的抉择犹如在黑暗中点亮的一盏明灯,引领我走向更广阔的天地,所以我满心庆幸,感恩自己当初勇敢地迈出了这关键的一步。

每个学年的第二学期与第一学期相比,于我而言就像是从蜿蜒曲折的小径踏上了更为宽阔平坦的大道,方向感更加明确清晰,在学习和其他事务上的前进动力也如同加满燃料的列车,愈发充足强劲。细究起来,这其中存在着诸多原因。其一,众多课程之间环环相扣,具有紧密的延续性,像是高等数学那层层递进的理论逻辑,大学物理对自然现象深刻剖析的知识体系,有机化学、物理化学、分析化学、化工原理等学科各自独特却又相互关联的知识脉络,都需要在前一学期的基础上进一步深入学习和探索,这种连贯性促使我在学习过程中能够像攀爬阶梯一样,一步一个脚印,稳步提升。其二,第二学期相较于第一学期,校园内的活动和比赛数量明显减少,这就如同为我开辟了一片宁静的港湾,让我能够从忙碌喧嚣的事务中抽离出来,拥有更多整块的时间专注于学习。我可以心无旁骛地沉浸在知识的海洋里,深入钻研专业知识,查漏补缺,不断完善自己的知识架构,为未来的发展积蓄力量。

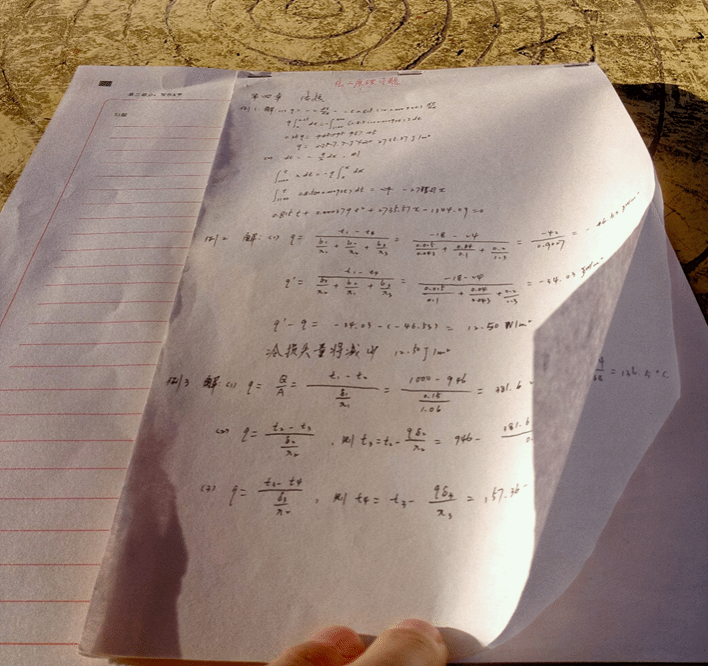

专业课程笔记(摄于2016年3月)

从大三第一学期开始我就负责一个广东省大学生创新训练项目,做甲醛净化用高效二氧化钛纳米管的制备及其性能研究,但是在2016年3月(大三第二学期)之后,项目才算正式进入正轨,后面也越来越顺利。到2017年3月(大四第二学期)整个项目进入收尾阶段,最终由我负责项目结题报告的撰写及结题答辩。这个项目同时也是“导师制”项目,其中的一部分也是作为我的毕业论文。这个项目与我而言具有相当重要的意义,它是我直接负责的第一个科研项目,从项目方向选择、实验设计、装置制作、样品制备、改性及性能检测,都是由我主导并且大部分实验由我亲自实施,而后期的数据处理、结果分析,实验报告、论文撰写,我都越来越娴熟,这些对我科学素养、思维的形成有很大的帮助,为之后的研究生学习打下了坚实的基础。当然,还要十分感谢我大学期间的导师何运兵老师,两年来他投入了很多心力来培养我,最后我也没有辜负他的期望,提升了科学素养,也取得了不错的科研成果。

项目参考资料(左)与实验装置设计稿(右)(摄于2016年6月)

六月的雨

对于学生而言,六月有着截然不同的意义。在高中,它意味着高考的脚步渐近,那是一场决定命运的挑战;而在大学,六月不仅是又一个“考试月”,更因其所处的季节被称为“毕业季”,从而弥漫着浓浓的离别与伤感气息。

当六月翩然而至,盛夏的大幕徐徐拉开。此时,草木葱茏,百花绚烂,虫蝉奏响激昂乐章,蝶蜓轻盈飞舞,鱼雁欢快畅游,世间万物皆以蓬勃之姿奋力生长,处处洋溢着盎然生机与活力,这无疑是我最为钟爱的季节。泰戈尔笔下那“生如夏花之绚烂”的诗句,恰如其分地描绘出我心中对六月的期许,我渴望化身为一朵夏花,在这充满希望的季节里,尽情绽放,不辜负每一寸光阴,让生命野蛮生长。

莞工夏日荷塘(摄于2016年7月)

然而,每逢六月,学校里属于我的时间便如沙漏中的细沙,加速流逝。随着时光推移,离别的气息愈发浓烈,无论是学期结束的短暂分别,还是毕业带来的长久告别,都近在眼前。大三以前,这个月被复习、考试和各类期末事务塞得满满当当;进入大四,情况变得更加复杂,不仅要完成毕业论文的装裱与上交,填写众多毕业相关表格资料,还要面临不同的人生选择。有的同学忙于投递简历,四处奔波寻找工作;有的同学已顺利入职,开启职场生涯;还有的同学考研成功,满心欢喜地等待录取通知书的降临。

我的大四时的六月,更是过得支离破碎。我像一只忙碌的候鸟,在学校和家之间频繁往返。起初,我应聘到一家教育机构工作,可仅仅两天后,便不得不请假回校提交毕业论文的纸质材料。再次返回工作岗位没几天,我深感这份工作并不适合自己,于是毅然辞职。之后,我在家附近报名学车,本以为能安心学习,谁知没过几天又要赶回学校处理毕业生表格及其他资料,紧接着便是拍毕业照、参加毕业典礼。在这忙碌与奔波中,我甚至来不及细细品味,这个六月就已悄然从指缝间溜走。

毕业前夕(摄于2017年6月)

六月里,多数时光皆是炎热且晴朗的,只是偶尔会降下一两场雷雨或者骤雨。我尤为欣赏这般突如其来的雨,只因它能够荡涤尘埃、驱散燥热、消除郁闷,予人一种“空山新雨后”的清新之感与愉悦之情,仿若在雨停的刹那,世间万物都焕然一新。然而,六月里发生的那些离别,恰似那匆匆而逝的骤雨,令人猝不及防。那些一起度过的青涩岁月,那些共同奋斗的日日夜夜,都在雨中被打湿,化作心底深处难以忘怀的眷恋与不舍,只留下回忆的痕迹在时光中若隐若现,见证着青春的散场与成长的阵痛。

时光的车轮缓缓滚动,渐渐驶向远方,于岁月的辙痕中,我已然从最初那个懵懂青涩的无知少年,蜕变成为当下志向坚定的有志青年。光阴似箭,如白驹过隙,往昔的点点滴滴已成为不可回溯的过往,然而生命的火焰熊熊燃烧,永不停息,奋斗的步伐便也应永不止歇。恰似那“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”所蕴含的深刻哲理,激励着我在未来的漫漫长路中,无畏风雨,砥砺前行。愿与每一位心怀梦想的莞工学子共勉,让我们以青春为笔,汗水为墨,在时代的画卷上绘就绚丽夺目的篇章,在追逐梦想的征程中绽放璀璨光芒,书写属于我们的传奇,奏响属于莞工人的奋进之歌。

张伟财

2017年6月撰,2024年12月修

作者简介:张伟财,广东河源人,先后毕业于东莞理工学院(本科,2017年)、华南农业大学(博士,2022年),现为松山湖材料实验室/中国科学院物理研究所博士后、东莞理工学院研究生校友联合会副会长。他长期专注于固态电池及锂/钠/钾离子电池关键材料研究,近5年获多项荣誉(国家奖学金、广东省优秀学生等),目前发表学术论文30余篇,授权/申请发明专利12项,主持中国博士后科学基金面上资助项目1项、广东省基础与应用基础研究基金项目1项。