学校自开启高水平理工科大学建设以来,多渠道大力引进各级各类高层次人才、优秀青年博士、博士后,推动学校科研工作不断取得突破。

莞工近期科研成果

依托多物理谱仪取得一系列高水平科研成果

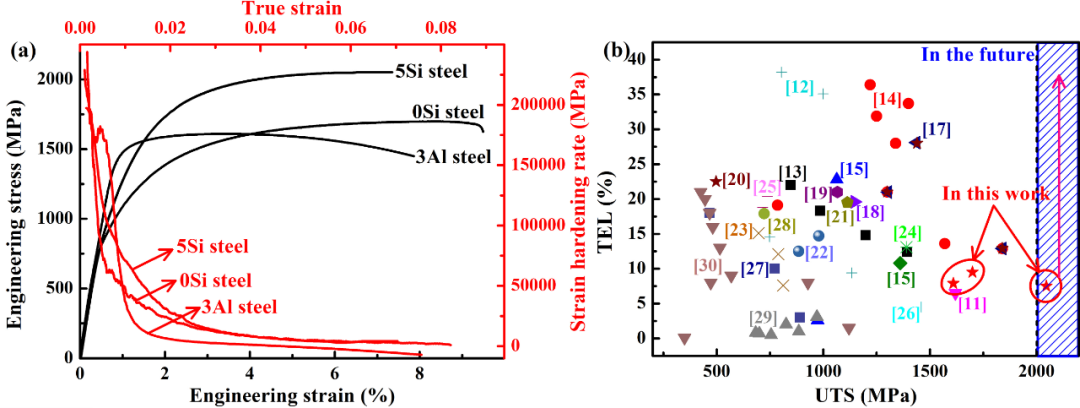

机械工程学院宋成浩博士利用中子衍射技术表征材料微观结构的巨大优势,精确表征并计算了3种钢的残奥体积含量、位错密度及各位错类型的占比,发现5Si中锰钢热轧板具有良好塑性的机理,提高了马氏体的变形能力以及加工硬化能力。这是多物理谱仪建成以来的第一批用户实验产出的高水平科研成果之一。该研究在冶金材料领域的TOP期刊《Scripta Materialia》上发表题为“A new hot-rolled lightweight steel with ultra-high strength and good ductility designed by dislocation character and transformation strain”的研究论文。宋成浩博士为第一作者。

(扫描二维码,查看论文)

此前,依托多物理谱仪,机械工程学院王皓亮博士(第一作者)与孙振忠教授(通讯作者)在TOP期刊《Scripta Materialia》上发表题目为“Nano-precipitation leading to linear zero thermal expansion over a wide temperature range in Ti22Nb”的研究论文。

(扫描二维码,查看论文)

生态环境工程技术研发中心宋浩然博士(第一作者)、李长平教授(通讯作者),与中国散裂中子源科学中心杜蓉博士(共同第一作者)合作,在《Applied Catalysis B: Environmental》发表了题为“Anchoring single atom cobalt on two-dimensional MXene for activation of peroxymonosulfate”的研究论文。

图:5Si中锰钢热轧板力学性能及与其它中锰钢热轧板的对比

(扫描二维码,查看论文)

首次以共同第一作者在《Nature》发表最新研究成果

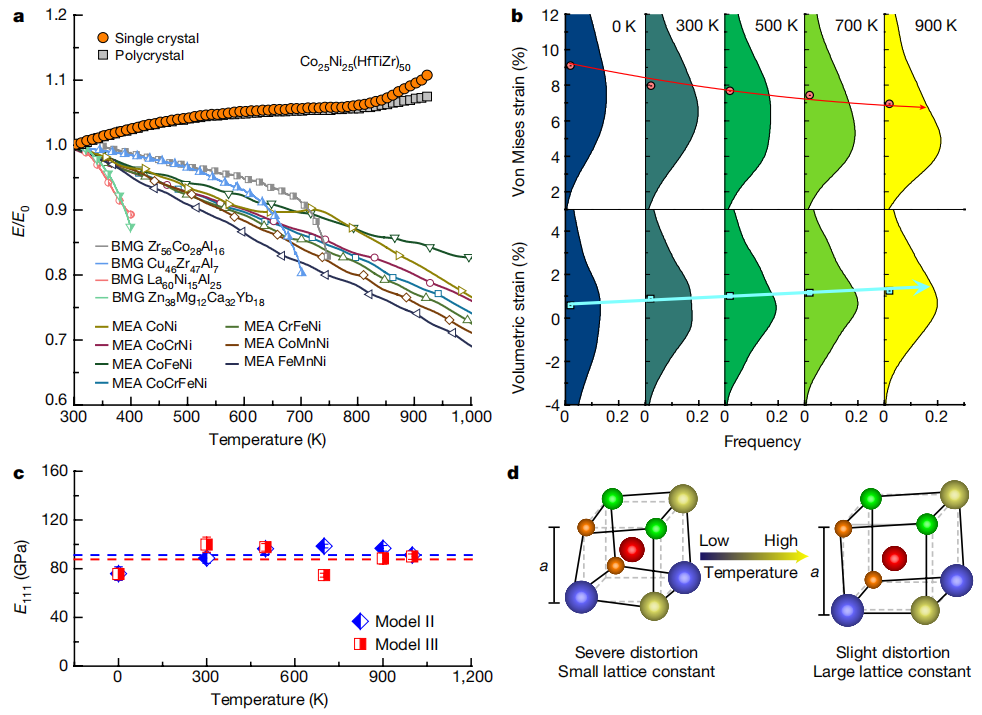

机械工程学院王建国教授与香港城市大学杨勇教授团队等合作,在一种五元合金体系中发现了一种新的艾林瓦效应(Elinvar effect)的机制,为人们认识、研究和利用这类材料提供了一个全新的视角。

研究人员在五元合金Co25Ni25(HfTiZr)50(at.%)中发现了艾林瓦效应,而且该合金中的艾林瓦效应有600 K左右的超宽温度范围,该合金体系不但显示了一种不同于以往人们所认识的任何一种艾林瓦效应的物理机制,而且也是一种截至目前艾林瓦效应存在温度范围最宽的新型合金。

该项研究工作以题为“A highly distorted ultraelastic chemically complex Elinvar alloy” 在线发表在国际顶级期刊《Nature》。王建国教授为共同一作,我校为第二完成单位。

(扫描二维码,查看论文)

3D打印技术助力北京冬奥会

教育学院(师范学院)李楠副教授团队利用3D打印技术自主研发的雪车头盔亮相北京冬奥会。3D打印技术,通过采集运动员的数据,进行一对一个性化定制雪车头盔,以达到能贴合每一位运动员实际需求的效果。自主研发的雪车头盔采用强度高、防撞性能优异的中国航天T800碳纤维材料制成。T800碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型材料。该团队的技术成果先后被《科技日报》、央视等媒体报道。

在人工光合成、新型储能材料等领域发表一系列高水平研究综述

生态环境与建筑工程学院陈灵晶博士、陈贵博士与香港城市大学刘大铸教授和法国巴黎大学 MarcRobert 教授合作围绕人工光合成领域的挑战和研究热点,从生物无机化学仿生模拟与催化的角度总结了2,2‘:6,2”:6”,2’”-quaterpyridine (qpy)基过渡金属配合物催化剂在水分解和CO2还原方面的最新研究进展。该研究成果在国际顶级期刊《 Chemical Society Reviews》发表题为“Molecular quaterpyridine-based metal complexes for small molecule activation: water splitting and CO2 reduction”综述论文。陈灵晶、陈贵为共同一作。

(扫描二维码,查看论文)

材料科学与工程学院陈敏博士、人力资源处涂浩然博士与四川大学傅雪薇副教授合作对各种可同时抑制穿梭效应和锂枝晶的隔膜进行了归纳、分析与总结,并对未来高性能Li-S电池隔膜面临的挑战和前景进行讨论。该研究成果在著名期刊《Energy Storage Materials》上发表题为“Configurational and Structural Design of Separators toward Shuttling-Free and Dendrite-Free Lithium-Sulfur Batteries: A Review”综述论文。陈敏博士为第一作者、涂浩然博士为共同通讯作者。

(扫描二维码,查看论文)

在光催化治理大气污染、医工交叉超声波神经调控技术等领域取得研究进展

生态环境工程技术研发中心王玉伟博士、李长平教授从二维层状MXene材料Nb2C出发,通过可控的原位氧化处理制备了结构独特的海葵状Nb2O5/Nb2C异质结光催化剂。为Nb2O5在大气污染控制领域的应用提供了新的见解,也为MXene衍生高性能光催化剂的设计制备提供了新思路。该研究进展在《Applied Catalysis B: Environmental》发表题为“Oxygen vacancies in actiniae-like Nb2O5/Nb2C MXene heterojunction boosting visible light photocatalytic NO removal”研究论文。王玉伟博士为第一作者,李长平教授为通讯作者。

(扫描二维码,查看论文)

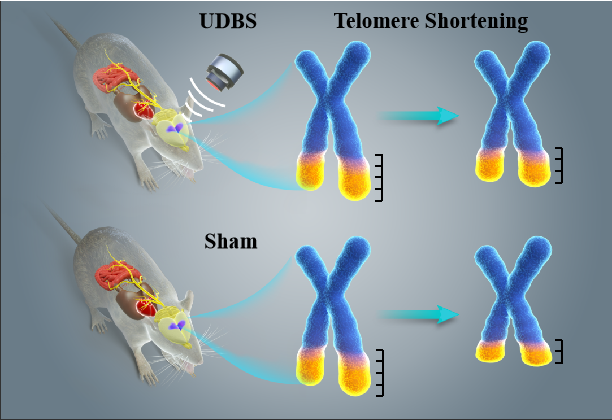

科学技术处、社会科学处黄小伟博士(共同第一作者)与中科院深圳先进技术研究院牛丽丽研究员合作,在国家自然科学基金委员会主管、主办高质量新刊《Fundamental Research》发表主题为“Ultrasound Deep Brain Stimulation Decelerates Telomere Shortening in Alzheimer's Disease and Aging Mice”的研究论文。端粒作为人类“生命时钟”,其长度是人类寿命长短的重要标志物。该研究成果表明超声脑部刺激能够减缓阿尔茨海默病和衰老小鼠端粒缩短,并改善认知行为学表现。研究小组将在非人灵长类大动物水平进一步探索相关神经环路调控机制。

(扫描二维码,查看论文)

在站博士后发表一系列高水平研究成果

生态环境与建筑工程学院博士后汪仕勇积极探索和设计高性能法拉第电极材料,在《ACS Nano》发表题为“ Freestanding Ti3C2Tx MXene/Prussian Blue Analogues Films with Superior Ion Uptake for Efficient Capacitive Deionization by a Dual Pseudocapacitance Effect”研究论文,对提高杂化电容去离子(HCDI)的脱盐性能具有重要意义。汪仕勇博士后为第一作者。

(扫描二维码,查看论文)

生态环境工程技术研发中心博士后周玉菲研究以石墨相氮化碳、Ti3C2 MXene和黑磷为前体开发了一种具有双功效的Z型光催化材料,并通过降解产物的分析阐明了该催化材料对氟喹诺酮类抗生素环丙沙星(CIP)的降解机理。该研究在《Applied Catalysis B: Environmental》发表题为“Novel dual-effective Z-scheme heterojunction with g-C3N4, Ti3C2 MXene and black phosphorus for improving visible light-induced degradation of ciprofloxacin”的研究论文。周玉菲博士后为第一作者。

(扫描二维码,查看论文)

(来源 | 东莞理工学院,初审:柯暖慧,复审:王明波,终审:崔学海)